Una mirada a cómo la fecundidad está cayendo en Bolivia y en toda América Latina, y qué significa esto para el futuro del país. En este artículo te explicamos las razones detrás del descenso en la fecundidad, el impacto de la crisis política y económica, y lo que este fenómeno significa para una Bolivia que, como toda América Latina, se transforma silenciosamente.

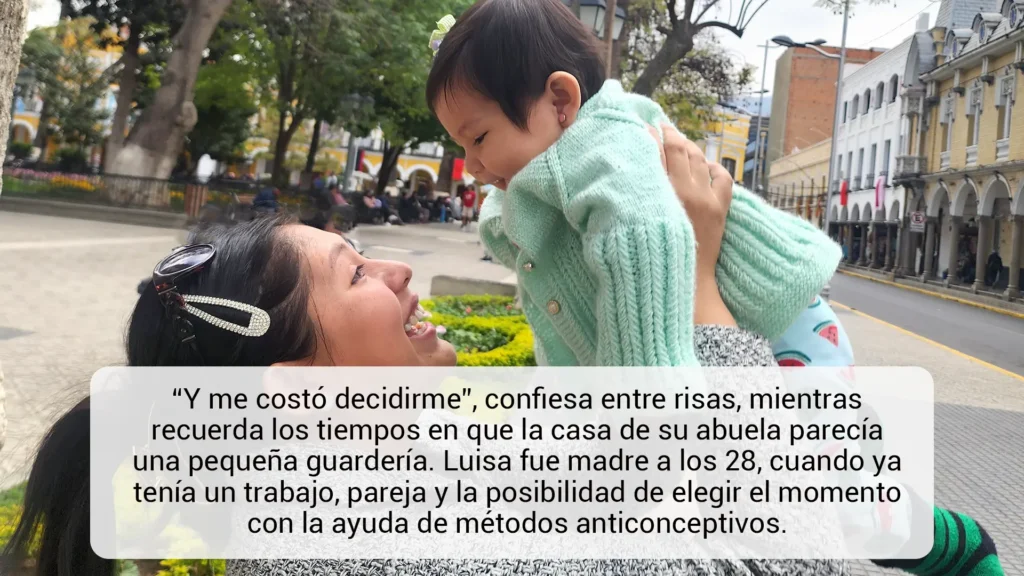

Luisa Durán(nombre ficticio) tiene 46 años. Su abuela tuvo nueve hijos. Su madre, cinco. Ella, solo uno.

En Bolivia, el número de hijos por mujer ha caído en picada en las últimas décadas. Según los datos del censo de 1992, una mujer boliviana tenía en promedio 4,71 hijos. Para el año 2001, la cifra de la tasa global de fecundidad (TGF) descendió a 3,8 hijos por mujer, y el Censo de 2012 reportó una baja a 2,9 hijos por mujer. Finalmente, los resultados del Censo de 2024 muestran que el promedio alcanzó los 2,1 hijos por mujer, justo el umbral considerado por demógrafos como el nivel de reemplazo poblacional.

El descenso de la tasa de fertilidad es una tendencia en América Latina

Bolivia atraviesa una etapa de transición demográfica natural, donde la disminución de la tasa de fecundidad refleja los cambios sociales y económicos del país. No se trata únicamente de una cuestión de cifras, sino de una transformación cultural en las formas de vida, las aspiraciones personales y las decisiones familiares que acompañan la evolución de toda sociedad.

La decisión de tener menos hijos ya no es únicamente una cuestión económica o religiosa: responde a nuevas condiciones de vida, a más educación, a otras aspiraciones, y a un país que también ha cambiado y está cambiando.

Bolivia, como muchas otras sociedades, está dejando atrás el modelo de familias numerosas. Las aulas de las escuelas cada vez tienen menos estudiantes, reflejando cómo las prioridades y los proyectos de vida están cambiando, marcando una transformación profunda en la forma en que el país crece y se proyecta hacia el futuro.

Este fenómeno no es exclusivo de Bolivia. Hoy en día, todos los países latinoamericanos están experimentando un descenso de fecundidad. Como se ve en el siguiente gráfico, se trata de una tendencia demográfica que está ocurriendo en todo el mundo y también en nuestros países vecinos.

En Chile, la tasa ha llegado a 1,15 hijos por mujer: una de las más bajas del continente. Por su lado, Brasil, que durante décadas fue sinónimo de familias numerosas, ya está por debajo del reemplazo poblacional con 1,58. Argentina y Perú también registran cifras históricamente bajas sin proyecciones que vaya a subir.

Esta transformación tiene causas comunes como mayor acceso a educación y salud sexual, urbanización acelerada, cambios en el rol de la mujer y actualmente el impacto de las crisis económicas y climáticas. Cabe mencionar que «ha sido una transición demográfica muy rápida, más rápida que la de Europa, y lleva a una aceleración del proceso de envejecimiento de nuestra sociedad”, como dice Simone Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE-División de Población de la CEPAL).

Si la tasa de natalidad se mantiene por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población actual, en unos años América Latina podría dejar de aumentar su número de habitantes e incluso experimentar una disminución. En medio de esta realidad, algunos países incluso han comenzado a debatir incentivos económicos para fomentar la natalidad, como subsidios por hijo, licencias extendidas o reducción de impuestos. Sin embargo, los resultados de estas políticas aún son inciertos.

¿Por qué hay menos hijos?

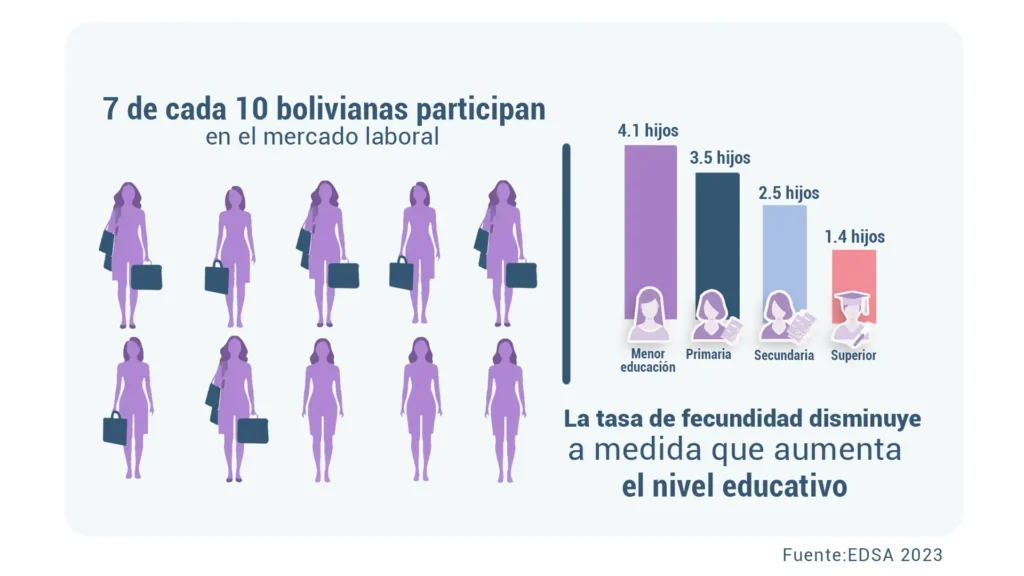

El cambio en la fecundidad de Bolivia responde a los cambios profundos en las vidas de las mujeres. La educación es uno de los factores más decisivos, y los datos lo muestran con claridad: las mujeres sin instrucción tienen en promedio 4 hijos, mientras que quienes alcanzan estudios superiores apenas 1,4. La relación es directa y contundente: a mayor nivel educativo, menor número de hijos. Pablo Zalazar Canelos, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, menciona que la maternidad ya no es el único horizonte posible para muchas mujeres bolivianas, que priorizan también la educación y la autonomía económica. El experto también señala que a raíz de estos cambios, el número de hijos que quieren las madres es menor comparado con otras generaciones.

A esto se suma la transformación del rol económico de la mujer. Hoy, el 71, 8% participa en el mercado laboral, frente al 56% en 2001. Contar con un empleo abre nuevas aspiraciones: estudios más prolongados, estabilidad, independencia y proyectos personales que antes eran difíciles de imaginar. En este contexto, postergar —o incluso replantear— la maternidad y la paternidad se vuelve una decisión lógica y cada vez más común.

A esto se suma el acceso creciente a la planificación familiar. Con la implementación de políticas como el Sistema Único de Salud (SUS) y los programas de apoyo de la cooperación internacional, los métodos anticonceptivos modernos son más accesibles que nunca. En 1994, solo el 67,8% de la demanda de planificación familiar estaba cubierta; en 2023, esa cifra llegó hasta el 78,8%., según la EDSA, 2023.

El cambio también se refleja en los embarazos adolescentes. En menos de una década éstos se redujeron casi a la mitad: de más de 82.000 en 2015 a aproximadamente 32.000 en 2023, según el SNIS.

Esta caída no solo transforma números, transforma vidas. Permite que más jóvenes continúen el colegio, desarrollen sus proyectos y decidan con libertad cómo construir su futuro. Cada embarazo evitado significa más opciones profesionales y personales, además de un ahorro en recursos públicos destinados a salud y asistencia social.

El demógrafo Dirk Lesthaeghe describe que todos estos factores están ocasionando una segunda transición demográfica, un proceso donde valores como el individualismo, la auto-realización y la libertad de elección se vuelven centrales en las decisiones familiares. Según esta perspectiva —explicada en su trabajo de 2011 sobre los cambios en valores y comportamientos familiares— las sociedades tienden a registrar menores tasas de natalidad a medida que sus ciudadanos priorizan metas personales sobre las normas tradicionales.

Realidades desiguales: Bolivia no es homogénea

Pese a todo, la caída de la fecundidad no avanza al mismo ritmo en todo el país. Bolivia sigue siendo un mosaico complejo, donde lo urbano y lo rural conviven con enormes contrastes que influyen directamente en las decisiones reproductivas.

En las ciudades, la fecundidad disminuye más rápido porque allí los proyectos de vida cambian de manera acelerada. Estar en una ciudad implica un mayor acceso a educación, servicios de salud, servicios sociales y oportunidades laborales. Todo ello implica cambios en la cultura y los roles tradicionales. Por otra parte, el costo de la vivienda, la movilidad, el trabajo informal y el encarecimiento de la canasta familiar también influyen: formar una familia numerosa es visto como un riesgo difícil de asumir.

En cambio, en las áreas rurales la situación es distinta. Aunque la fecundidad también está bajando —como lo muestran los últimos datos del Censo 2024— el ritmo es más lento debido a una combinación de factores estructurales: limitado acceso a educación secundaria y superior, menor presencia de servicios de salud sexual y reproductiva, alto índice de trabajo agrícola familiar, migración de jóvenes, y patrones culturales que mantienen expectativas tradicionales sobre el rol de las mujeres y la maternidad. En muchos municipios, tener más hijos sigue ligado a la continuidad de la actividad productiva familiar o a la ausencia de redes de protección social.

Estas realidades contrastantes muestran que Bolivia no avanza hacia una sola transición demográfica, sino hacia múltiples transiciones simultáneas, marcadas por desigualdades históricas. Mientras los centros urbanos aceleran el cambio cultural, muchas zonas rurales enfrentan barreras que retrasan esta transformación. Por eso, cualquier debate sobre fecundidad, gobernabilidad o políticas públicas debe partir de esa variedad territorial: comprender que el país es diverso y que las decisiones reproductivas no nacen en el vacío, sino en contextos desiguales que moldean opciones, aspiraciones y oportunidades.

Los datos más recientes confirman estas desigualdades territoriales. El mapa de Tasa de Fecundidad por departamentos (EDSA 2023) muestra claramente que Bolivia no experimenta una sola realidad demográfica, sino varias al mismo tiempo.

Mientras departamentos urbanos y más densamente poblados como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz registran niveles de fecundidad más bajos —entre 1.8 y 2.2 hijos por mujer—, otros como Potosí o Beni mantienen tasas más altas, de 2.7 o incluso 2.8 hijos. Esta brecha refleja diferencias históricas en acceso a educación, servicios de salud, empleo formal y oportunidades para las mujeres y jóvenes. El mapa no solo ilustra un dato estadístico: evidencia cómo el territorio condiciona los proyectos de vida, y cómo la transición demográfica avanza de manera desigual según las realidades económicas, culturales y sociales de cada región.

Este cambio plantea nuevos retos en planificación social, salud, educación y empleo, pero también abre oportunidades para repensar el desarrollo desde un enfoque más sostenible y equitativo.

La crisis política, económica y ambiental como «anticonceptivos silenciosos»

Hoy, en medio de una crisis económica marcada por el alza de la canasta básica, la ausencia de combustibles y dólares y, en general, el incremento del costo de vida, las familias bolivianas y las mujeres piensan dos veces antes de tener hijos. En este contexto, muchas parejas —especialmente jóvenes— deciden postergar la llegada de un hijo o tener menos, priorizando su estabilidad económica. En un país donde más del 70 % de los trabajadores están en la informalidad, tener un hijo parece imposible, como lo comenta una madre cochabambina.

A ello se suma la crisis ambiental, que también influye en la decisión de muchas parejas y mujeres jóvenes. Las constantes sequías, la contaminación de las fuentes de agua con residuos mineros, la creciente deforestación, que el 2024 afectó a más de 10 millones de hectáreas de bosque, conforman un escenario donde el futuro se siente incierto. Esto lleva a muchos jóvenes a priorizar su estabilidad económica, sus estudios y su desarrollo profesional antes que tener hijos en un país en crisis. Visto así, podríamos decir que el panorama político, económico y ambiental se han convertido en una suerte de “anticonceptivos invisibles”.

Riesgos y desafíos del futuro: ¿Qué medidas podrían tomarse?

La caída de la fecundidad es un signo de mejoras en la calidad de vida —más educación, más autonomía femenina, más capacidad de decisión—, pero también abre la puerta a nuevos desafíos.

La pirámide poblacional muestra la tendencia con claridad: cada año nacen menos niños y crece el peso de los adultos mayores, lo cual pone presión sobre el sistema de salud, las pensiones y la productividad nacional para sostener a una población envejecida cada vez más numerosa. Sin embargo, una pregunta que emerge es: ¿Con qué recursos podrán financiarse estas políticas sociales, si cada vez habrán menos jóvenes para aportar a los sistemas de ayuda a la población envejecida?

A nivel internacional, organismos como UNFPA ya han advertido sobre un riesgo: que la baja fecundidad y la falta de recursos para financiar políticas sociales se conviertan en excusa para culpar a las mujeres o presionarlas a tener más hijos, con políticas regresivas que restrinjan derechos. El desafío no es aumentar los nacimientos a cualquier costo, sino garantizar que quienes decidan ser madres o padres puedan hacerlo en condiciones de dignidad, equidad y seguridad. Así, las políticas públicas tendrán que generar condiciones laborales, ambientales económicas, corresponsabilidad en el cuidado, y brindar apoyos a las familias que desean tener hijos.

Esta nueva transición demográfica y cultural exige respuestas, no reacciones impulsivas. El Informe sobre el Estado de la Población Mundial advierte que las políticas coercitivas o de incentivo natalista —como las bonificaciones por nacimiento o los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos— suelen ser ineficaces y pueden vulnerar derechos humanos. En su lugar, el UNFPA insta a los gobiernos a eliminar las barreras estructurales que dificultan la decisión libre de formar una familia: acceso a vivienda asequible, empleos dignos, licencias parentales equitativas y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, entre muchos otros. Promover la igualdad de género sigue siendo la base de cualquier respuesta sostenible.

Entonces se busca que se genere un diálogo social y político amplio en Bolivia para abordar la compleja intersección entre la dinámica demográfica y las políticas públicas, garantizando que el avance en los derechos de las mujeres no se vea comprometido.

El desafío no es “aumentar los nacimientos”, sino construir un entorno donde decidir tener hijos no implique renunciar al desarrollo personal, a la autonomía o a la estabilidad económica. Países como Francia o Suecia muestran que es posible mantener tasas de fecundidad equilibradas mediante políticas que valoran la corresponsabilidad familiar y la igualdad de género. De esas experiencias puede aprender Bolivia para planificar su futuro demográfico con equidad, sostenibilidad y libertad.

En definitiva, el verdadero reto no es solo cuántos somos, sino cómo vivimos, decidimos y coexistimos en una sociedad que cambia al mismo ritmo que su población.