Visibilización de la diferenciación socio-espacial de género en los espacios viales en el área metropolitana de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Las ciudades esconden tesoros arqueológicos de la historia reciente. Sus monumentos, placas conmemorativas, edificios religiosos y parques, escudriñan fragmentos culturales de la sociedad que los construyó. Pero, a menudo, no nos preguntamos qué significan.

Un elemento que también pasamos por alto son los nombres de nuestras calles, y la enorme brecha de género que existe. ¿Cuán grande es esta brecha? ¿Por qué las mujeres son menos representadas que los varones en nuestras metrópolis? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo desde un Urbanismo Feminista?

Este proyecto es una aproximación inicial a la cuestión de género y la toponimia urbana. Buscamos visibilizar la diferenciación socio-espacial de género y otros caracteres que se le atribuyen a los espacios viales en el área metropolitana de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Los nombres de las calles: un instrumento simbólico

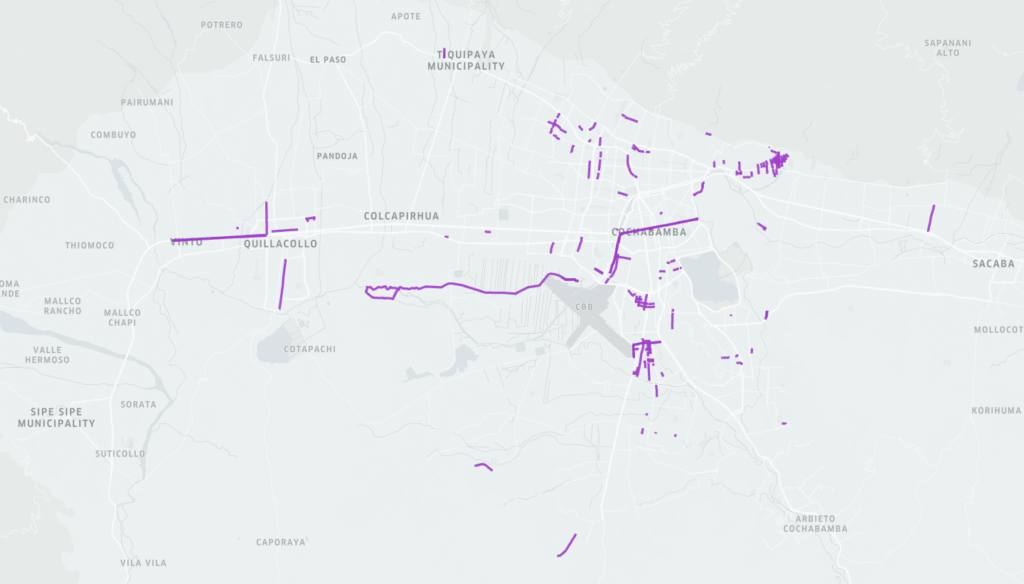

Cochabamba

Antes de analizar los datos, debemos partir de una premisa inicial: los nombres de las calles no son elegidos aleatoriamente. La toponimia urbana responde, en muchos casos, al esfuerzo de las élites políticas por construir identidades colectivas. El clásico libro Naciones y Nacionalismo de Ernest Gellner, nos enseña que, por ejemplo, la idea de nación fue construida a partir de una gran variedad de dispositivos culturales. Los cientistas sociales estamos conscientes de que, para construir una comunidad imaginada, se hará uso de rituales cívicos, cantos, poesías, símbolos, emblemas y otros elementos. Nosotras sostenemos que los nombres de las calles son un elemento más en ese universo simbólico, que fluctúa dependiendo de las élites históricamente constituidas.

Evidentemente, la construcción de una comunidad imaginada no es el único elemento que influye en la nomenclatura de calles. De hecho, existen estudios de toponimia urbana relacionados con el paisaje y la naturaleza, y en nuestro propio estudio encontramos calles que poco tenían que ver con cuestiones históricas. Sin embargo, como veremos en nuestros datos, las élites bolivianas vinculadas a una visión patriarcal parecen jugar un rol central.

En el Área Metropolitana de Kanata, las calles con nombre de mujer representan solamente un 3.55% del total. Las calles con nombre de mujer no sólo están muy por debajo de los hombres, también se encuentran por debajo de calles con nombres de ciudades, plantas, lugares geográficos, culturas y otros.

Como se observa en el gráfico, en Cochabamba, las calles homenajean a mujeres que se dedicaron a la política, religión y cultura. Destacan las figuras de heroínas de la independencia, santas y poetisas en cada campo, respectivamente.

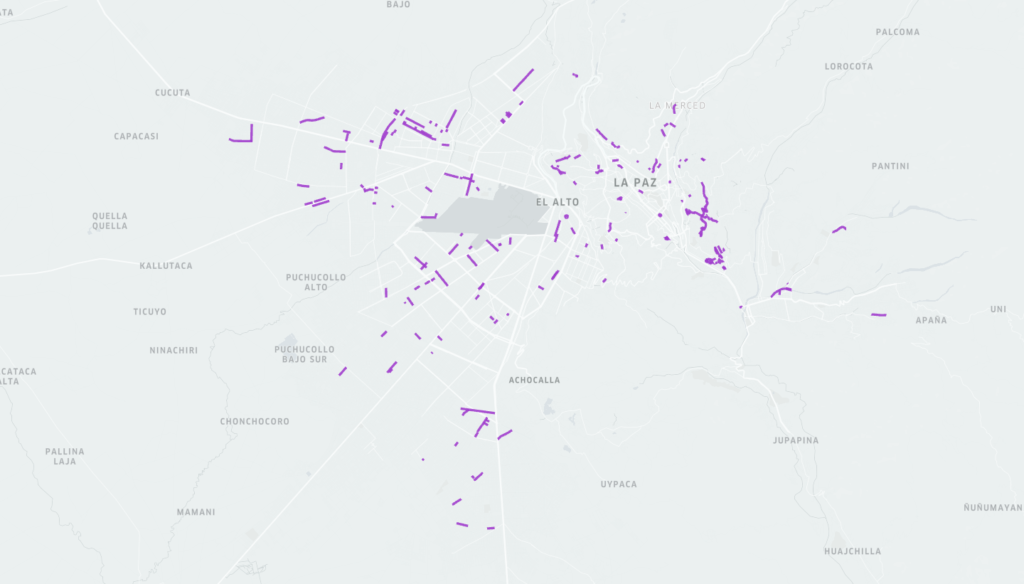

La Paz

En La Paz, hay muchas calles de mujeres cuya información no se encuentra en la red. Luego, destacan las figuras políticas, culturales y religiosas.

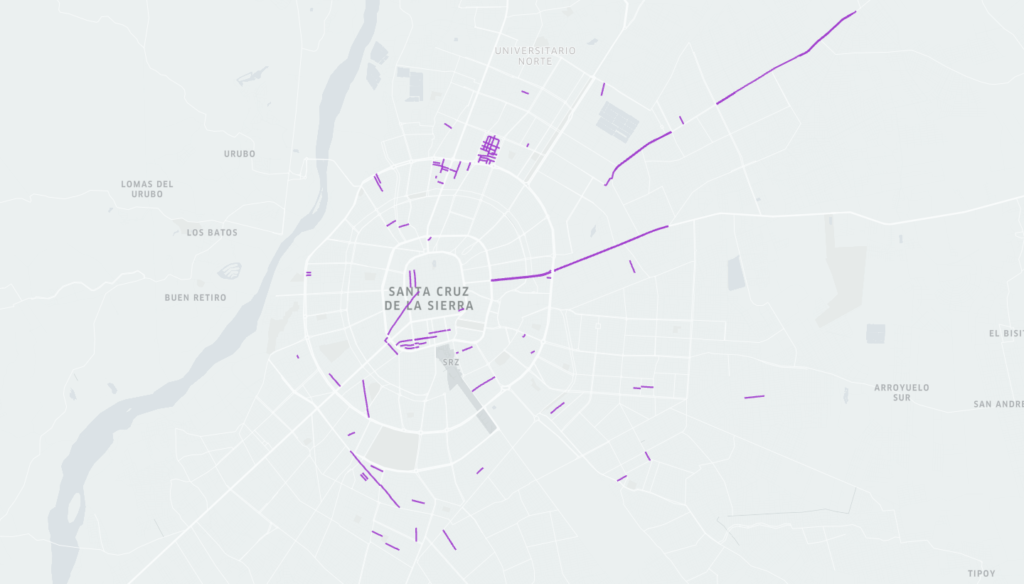

Santa Cruz

En Santa Cruz, la región metropolitana más grande, la brecha es aún mayor y alarmante. Las calles de mujeres solo representan un 2,41% del total. Se encuentran en la peor posición entre las tres áreas metropolitanas.

Como se puede ver, más de la mitad de calles de mujeres en Santa Cruz, no poseen artículos en la red. A ellas, les siguen las religiosas y santas de la iglesia, luego se tiene a las políticas y figuras culturales.

La visión patriarcal y la historia

Aunque la brecha de género es gigantesca en los nombres de las áreas metropolitanas, existen unas cuantas calles con nombre de mujer. ¿Qué significa esto?

¿Será que las mujeres no valemos nada en la vida urbana? ¿Será que nos encontramos en un «no lugar» y las élites buscan invisibilizarnos a toda costa? Debemos ser cuidadosas antes de llegar a conclusiones tajantes. Lo cierto es que existen mujeres representadas en las calles de las principales metrópolis, y algunas han llegado a ser, incluso, emblemas nacionales, como Juana Azurduy y Bartolina Sisa. ¿A qué se debe la brecha? ¿Es que no hay tantas mujeres importantes como hay varones?

La primera respuesta que podemos dar es que efectivamente existe un problema estructural en nuestra sociedad. Como indica el urbanismo feminista, las ciudades han sido planificada por hombres y para hombres durante un largo tiempo. La inclusión de las mujeres a la vida urbana fue una idea extraña hasta mediados del siglo XX.

La segunda respuesta que podemos dar es que, como habíamos señalado más adelante, los nombres de calles son un elemento más dentro del universo simbólico que usan las élites nacionales y locales para proyectar una identidad política. Este imaginario ha cambiado a lo largo del tiempo, y, por tanto, también las figuras reivindicadas para su construcción.

Como señala Walter Sánchez en su artículo Patriarcas, mujeres e imágenes de la nación y de la patria/matria, la construcción de la identidad colectiva y las figuras públicas reivindicadas fueron cambiando en distintos periodos de la historia Boliviana. Mientras que en el periodo que va desde 1810 hasta 1879, las élites patriarcales reivindicaban únicamente a figuras masculinas y se esforzaban por invisibilizar a las mujeres (excepto a las vírgenes de la iglesia); desde la derrota sufrida en la guerra del Pacífico, se fue construyendo un imaginario de nación penetrado por mujeres. Desde entonces, el Estado comenzó a recuperar a algunas mujeres que se encontraban dentro de los códigos masculinos. Es decir, se rescató a aquellas mujeres aguerridas (como Juana Azurduy o Bartolina Sisa), o letradas y que aportaban con su desempeño académico/artístico a la cohesión nacional.

Esta es nuestra interpretación del 3,55%, 3,42% y 2, 41% de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por un lado, existe un problema estructural en nuestras ciudades en perjuicio de las mujeres; y por otro, el inventario simbólico de la identidad regional y nacional ha sido levemente transformado y se han incluido a él a algunas mujeres, cuyos nombres encontramos en las calles de nuestras metrópolis. Hemos heredado esa historia para nuestras metrópolis.

De cualquier forma, queda pendiente un debate más amplio. En nuestros datos, no hemos tomado en cuenta la fecha de creación de las calles, por lo que no contamos con una periodización rigurosa.

Aportes del urbanismo feminista: ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad?

En Latinoamérica de acuerdo al urbanista Eduardo Reese (2011) se desarrollaron cuatro enfoques urbanísticos:

- Un urbanismo funcionalista, ligado a lo físico-espacial. Donde la ciudad no se pensó como el soporte físico para poder desarrollar las actividades de cuidados, porque se atribuía que estas actividades eran llevadas a cabo por mujeres exclusivamente dentro del espacio doméstico.

- Un urbanismo sociologista, donde prevalece lo socioeconómico. Y se sienta las bases teóricas/metodológicas, como ser la vida cotidiana de la mujer en el uso de los espacios urbanos.

- Un urbanismo de proyectos, ligado a la intervención físico-espacial localizada, vinculado a lo privado. Donde se intenta intervenir con proyectos sectoriales con perspectiva de género, como por ejemplo las cooperativas de vivienda de mujeres en Uruguay, los diagnósticos cualitativos de violencia y seguridad en los barrios.

- Un urbanismo estrategia/gestión y proyectos, que articula lo físico-ambiental y socioeconómico. Donde surge el feminismo moderno, afirmada en la “teoría de género” y la “discriminación o acción positiva”, apoyada en la cooperación internacional. Esta perspectiva pragmática promueve la incorporación de la mujer en el ámbito del desarrollo y la agregación del enfoque de género en las políticas públicas.

Actualmente el urbanismo con perspectiva de género tiene gran importancia, porque parte de que las ciudades se han configurado a partir de los valores de una sociedad que es patriarcal y que la forma física de los espacios ha contribuido y contribuye a perpetuar y reproducir estos valores.

Frente a ello propone una mirada integradora que incorpora repensar los espacios considerando la diversidad de género en el uso del espacio y las necesidades diferenciadas de las personas en su vida cotidiana.

El urbanismo feminista propone contemplar en la (re) producción urbana los siguientes aspectos:

- La vida cotidiana, que está entendida como el conjunto de actividades que las personas desarrollamos, ya sea de manera rutinaria o eventual, en la esfera productiva, reproductiva (actividades de cuidado), personal y política.

- Lo colectivo, el apoyo mutuo, la vitalidad y seguridad en el espacio público, intervenir en los espacios de cuidado, la representatividad, la participación y acción comunitaria.

Por ello resulta imperante la necesidad de cambiar el modelo territorial de ciudad funcionalista, dispersa y segregada, que responde al sistema patriarcal, por un modelo de ciudad próxima, diversa, comunitaria y cotidiana, donde se valoren la escala del barrio y los cuidados.

Propuesta

Desde el Lab TecnoSocial creemos que en nuestro contexto debemos considerar:

- Un abordaje desde una perspectiva interdisciplinar e interescalar, donde se planifique con la gente, con las personas en la calle, y no desde la oficina.

- La visibilización y valorización de las mujeres no solo emerge de la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, sino también en la promoción de la gestión e intervención en la pequeña escala: el barrio.

- Como primera iniciativa de intervención, valorización y visibilización de la memoria colectiva femenina planteamos la nominación 50/50 de nombres de mujeres y nombres étnicos de carácter femenino en las vías aún innominadas, y la promoción informativa de estos en la web, para conocimiento del legado histórico.

Referencias

Eduardo Reese,(2011).Grandes intervenciones urbanas, conceptos y características fundamentales. Curso de desarrollo profesional del 13 al 18 de marzo 2011.

Col·lectiu Punt 6, (2019). Urbanismo feminista por una transformación radical de los espacios de vida.

Ernest Gellner, (1988). “Naciones y nacionalismo”. En: https://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006154.pdf

Fernando Sánchez, (2009) “Cultura histórica y nombres de calles. Aproximación al nomenclátor contemporáneo de Barcelona y Madrid”.

Joan Membrado y Emilio Iranzo-García, (2017). “Los nombres de lugar como elementos evocadores del paisaje histórico. Análisis de la toponimia de los núcleos de población de la cuenca del Vinalopó”.

Luis Martínez, (2009). “La construcción de identidades colectivas a través de la toponimia urbana. El nomenclátor callejero de Zaragoza en 1860 y 1940”.

Wálter Sánchez, (2014). “Patriarcas, mujeres e imágenes de la nación de la patria/matria” en Mujeres Poblando el Pasado, compilado por Alejandra Ramírez.

Autoras

- Valeria Peredo, Lab TecnoSocial

- Abigail Roque, Lab TecnoSocial

Colaboradoras

- Fabrizzio Gonzales, Lab TecnoSocial

- Olga Paredes, GeoChicas

- Andrea Díaz